■ 전시 개요

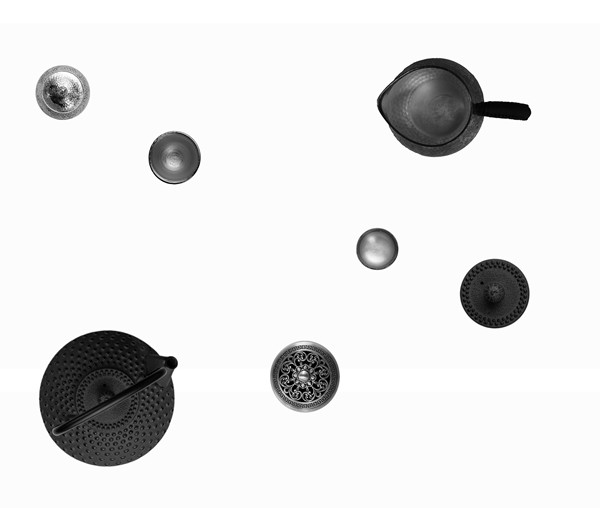

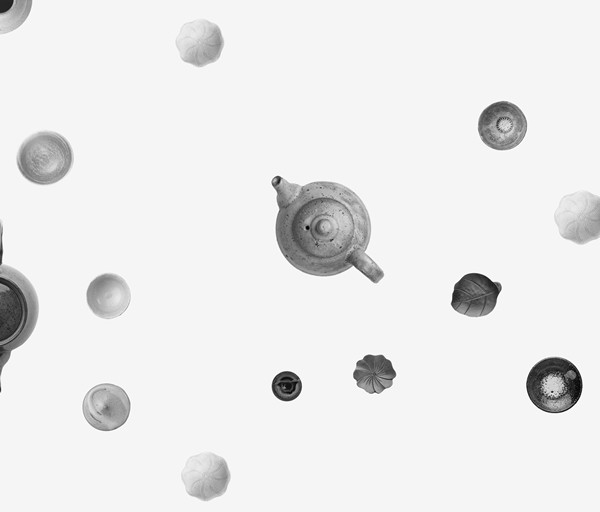

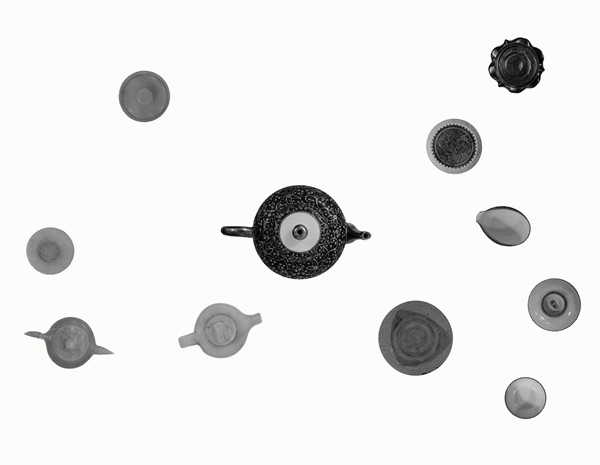

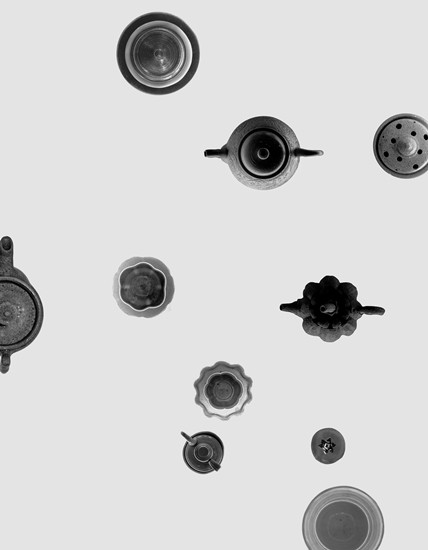

박정미의 전시 <茶友(다우)>는 차문화에서 접할 수 있는 다양한 다기(茶器)의 예술적 형태를 주목한 전시다. 다기는 흙에 불과했던 작은 원소가 수 많은 과정과 사람의 손끝을 거쳐서 탄생한 예술품으로서 자연과 인간의 이상적인 결합물이라는 작가의 해석이 담겨 있다. 작품은 다기의 조형적 특성이 탐구되어 구성미의 극대화로 화면에 수를 놓은 듯하다. 박정미는 지난 만다라 전시를 시작으로 차인(茶人)으로써 다기에 대한 궁극적 찬미를 이끌어 내고 있다. 강남의 스페이스22에서 열리는 ‘다우’(茶友)는 박정미의 초기작 만다라를 비롯하여 그녀가 만난 차인(茶人)까지 만날 수 있는 그녀의 세계를 담아 내는 전시이다.

■ 작가노트

차를 마시고 나면 차의 온기를 가지고 있는 찻잔을 쉬이 내려놓지를 못한다. 찻잔의 잔향을 맡거나 잔을 돌려도 보고 뒤집어도 보며 차의 맛과 향의 여운을 즐긴다. 차의 여운을 즐기다 보면 찻잔의 모습들이 눈에 들어오기 시작한다. 찻잔은 여러 과정을 거친 후 어렵게 만들어지고, 한정된 형식미에서 최대한 추상미를 뽑아내려 한다. 그래서 지난 천오백여년의 세월 동안 쌓아 온 사회적 위상이 남달랐다. 차의 종주국인 중국이나 차의 정신사를 정립한 일본에는 특히 이러한 이유가 서로 얽혀 귀한 대접을 받는 차그릇들이 꽤 있다. 고대를 거쳐 내려온 흙은 그저 뒷산에서 퍼냈을 거고, 유약은 화로에서 꺼낸 재에 불과 했을 것이다. 물레는 나무가 느슨해져 있을 것이고 형태를 만들기 위해 억지로 손을 대지도 않았을 것이다. 많이 만들어서 빨리 구워내기 위해 표면이 거칠기도 했을 것이고 손이 더러워진 채 매만졌을지도 모른다. 유약을 정교하게 바르지 않고 그대로 흘려서 굽에 드리우기까지 가마는 초라했을 것이다. 가마에서 나온 차그릇은 평범한 다반에 오르기도 그릇의 왕이 되기도 하면서 만인의 미학을 담고 사연을 간직한 채 우리 곁에 머무르고 있을 것이다. 손 끝 작업에 본래의 모습은 사라지고 새로운 형태와 색감으로 변화되어 미처 생각하지 못한 모습으로 다가왔지만 질서 속에서 조화와 균형을 잃지 않는 차그릇의 몸부림들을 보는 듯하다. 원과 중심이 같은 듯 다른 듯 경계를 벗어나지 않는 안온함 그리고 낱개가 모여 한송이 꽃이 되는 차그릇. 손에 움켜 쥘 수 있는 이 아담한 세상을 여러 각도에서 바라보면서 소우주를 연상시킨다.

본질은 무엇인가? 질문을 던지며 둥근 원을 중심으로 우주의 중심에 가까워지려는 듯한가 싶더니 적이 흑이 되고 백이 청이 되고 색상이 다르게 드러나는데 알고 있던 색이 본래의 색이라 할 수도 없으니 자연스럽게 빚어냈는데 가장 이성적인 무늬를 만들어 내 준 것도 신기한데 부드러운 손맛이 남아있는 듯 얌전해 보이더니 빈틈이 없는 듯하다. 자기 주장이 강해 비어 있었나 했는데 그 안에 다중이들이 있다. 이 작업들은 차를 마신 여운으로 찻그릇의 온기와 색과 향미를 즐기며 찻그릇들의 다양한 움직임으로 표현되는 변화를 만나게 된다. 천오백년 동안 이어진 찻잔의 생성 변화 등 삶의 역사를 생각하다보니 차를 마셨던 여운은 나를 또 다른 세계로 이끈다.

찻자리마다 만나게 되는 차의 색과 향미의 무한한 변화를 느끼듯이 차를 담아내는 그릇들의 다양한 모습들을 나만의 렌즈에 담아 사람들과 소통하게 되는 이 작업은 작가에게도 치유와 힐링이었다.

.jpg)